2021年4月以来,废警主义者和环保主义者一直在为保护佐治亚州亚特兰大一片珍贵的森林而激烈斗争。当地政府计划在这里修筑警察训练设施,并促成兴建一个巨大的电影摄影棚。在下文的分析中,这场运动的参与者记录了一年中的行动,回溯运动的胜利和挫折、并探究影响过它的策略。这场运动代表了乔治·弗洛伊德反抗运动以来(行动者们)开辟新道路的关键努力,它将捍卫我们赖以生存的土地与和针对警察的抗争联系起来。

本周,亚特兰大的运动者发布了一个新网站stopreevesyoung.com,并将5月1日设立为全国行动日,计划以此向受雇破坏森林的建筑公司施压。4月22日至23日,马斯科吉 1 社区的成员和森林保卫者将聚集在森林中,参与讨论、技能分享和一场新闻发布会。第三周的行动定于5月8日至15日举行。

如果您正在寻找令地球宜居以及停止警察压迫的方法,这可能是您的机会。

继续阅读以了解一年的森林守护经验。

当一棵树在生长时,它是柔韧的;而当它又干又硬时,它就会死去。硬度和力量是死亡的伴侣。柔顺和软弱是生命新鲜的表现。因为硬化的东西永远不会赢。

——《潜行者》

安德烈·塔尔科夫斯基

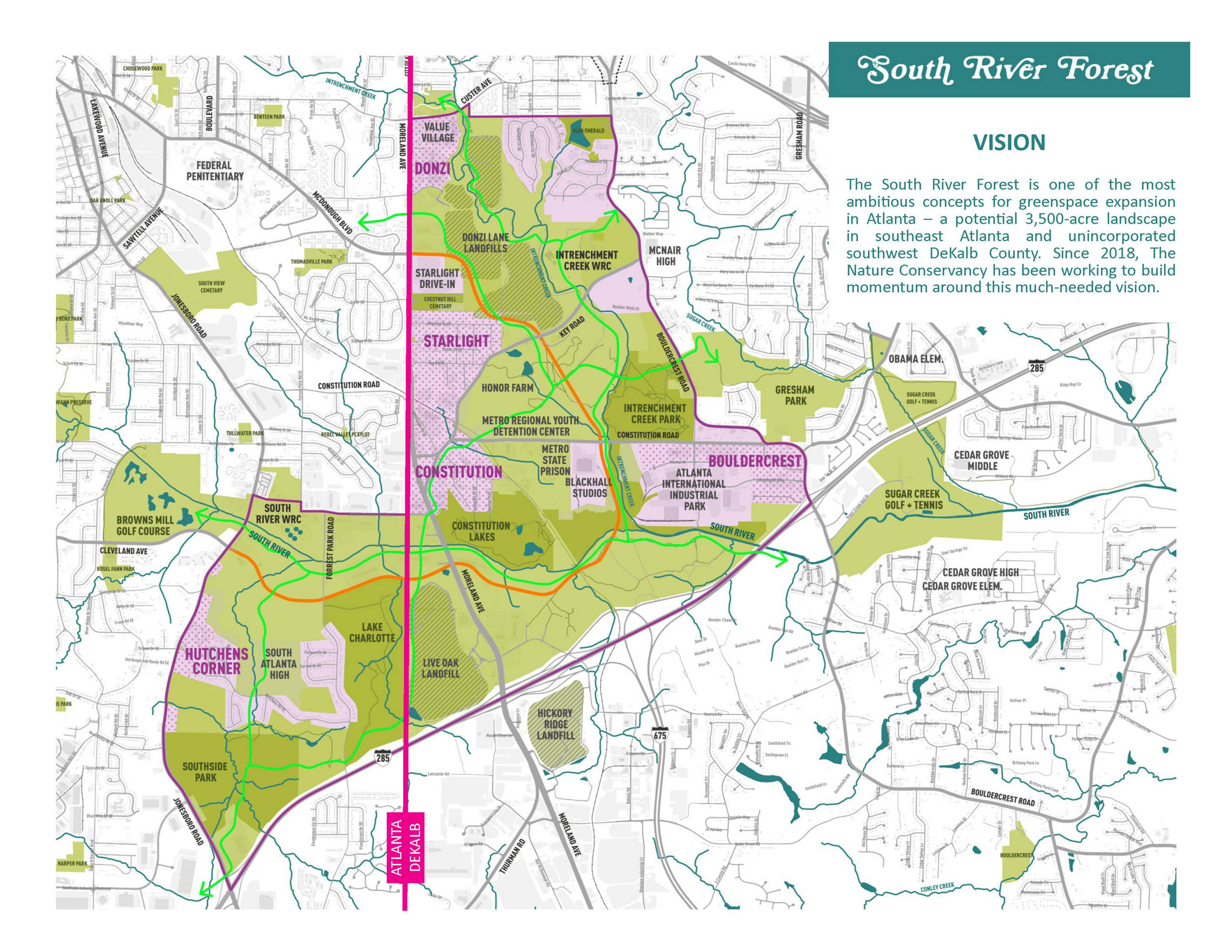

一处森林.

在城市中保卫森林

亚特兰大是一座森林中的城市,在美国所有城市中有着最高的森林覆盖率。南河森林(South River Forest)是这片森林最大的连续部分。它是这座城市的肺,用沼泽地和茂密的树冠减缓碳排放和水土径流。南河森林与城市南部的其他森林相连,东侧则绵延到迪凯特 2。林中奔跑或玩耍的鹿并不少见——这是种令人惊叹的体验,尤其在城市中。这里远离监控摄像头和购物街,青少年爱在这里约会,运动迷骑着山地自行车穿梭,老人们则可以遛狗。

这也是亚特兰大州和迪卡尔布县的政府、以及亚特兰大警察基金会正尝试修建警察训练场的地方。而在紧邻的壕沟溪公园(Intrenchment Creek Park),同样有一项丑闻缠身的土地交易项目。布莱克霍尔制片厂(Blackhall Studios)计划透过置换公共土地,将自己在附近的音场综合体扩建成地球上最大的同类设施。这片森林是城市生态廊道的重要环节,这些发展计划无疑将对它造成破坏。随着全球进入这个气候危机和生态崩溃的世纪,如果这些发展项目被推进,暂时免受持续气候崩溃带来的最坏结果影响的亚特兰大都市圈,将经历更严重的洪水、更高的温度和烟雾弥漫的下午。

按这个规划,Starlight和Constitution以东的一切都将被摧毁.

警察基金会计划建造训练场的区域,也是旧亚特兰大监狱农场(Old Atlanta Prison Farm)所在地。这片土地原属马斯科吉人 (克里克人) ,被称作Weelaunee;19世纪被(殖民者)夺走后,由奴隶在这里工作;(南北战争后的)重建时期,这块土地曾短暂地作为乳品厂经营;后来,它变成一个监狱集中营,囚犯被迫在不人道的条件下耕种田地和饲养动物,有些人甚至被处以私刑。在这片土地铺设新的监狱设施,意味着使这段关于剥夺和虐待的历史连续。

这些计划的反对者认为,警察培训设施——他们称作“警察城”(Cop City)——和布莱克霍尔的发展正是同一套压迫性的结构调整(repressive restructuring)中互为关联的不同面向。简单地说,布莱克霍尔的开发将加剧经济不平等和生态崩溃,而警察城将装备警察来保护它们。

反对这些发展的运动已经历了几个实验阶段,动员主要围绕“保卫森林”和“阻止警察城市”的口号,(行动者们)采用了广泛的战术和策略以紧跟事件进程。它代表了乔治·弗洛伊德运动之后重振生态保护和废警策略的一次重要努力。

旧亚特兰大监狱农场一辆被重新利用的旧卡车.

背景

要了解这场运动,我们有必要稍作回顾。

亚特兰大之路

历史学家说,“亚特兰大之路”(Atlanta Way)起源于黑人和白人商业领袖就种族问题的渐进改善进行谈判、以避免公共抗议、维护该市的商业友好形象的闭门会议。

在1960年代,它帮助该市克服了种族隔离的动荡,并成为民权运动的全国领导者。亚特兰大成为东南部的经济首都。这种声誉已经持续了几十年,这要归功于商业和政府领域的许多亚特兰大之路的拥护者。

——《[亚特兰大之道是一种从未完全实现的理想]](https://www.bizjournals.com/atlanta/news/2020/06/26/a-walk-together-the-atlanta-way.html)》Atlanta Business Chronicle

当地人熟知的“亚特兰大之路”是一种可以追溯到1960年代初期的社会管理模式。第二次世界大战后,随着黑人抵抗运动在南方腹地重新出现,商界领袖、地主、政府官员和工业巨头建立了一个跨种姓联盟,其明确目的是阻止该市的种族正义运动。他们希望通过加强白人企业权力和黑人商业阶级之间的合作,在不显著改变战后资本主义经济的情况下预先满足被剥削的黑人大众的需求,(因为)战后资本主义经济在欧洲工业(遭二战)破坏后,为美国统治阶级带来了前所未有的权力。发展于吉姆克劳时期 3 及随后阶段的“亚特兰大之路”使公共政策从属于富人的个人关系和幕后交易,而这一趋势一直持续到今天。

反映在亚特兰大之路策略中的先发措施的基本结构是,要求黑人担任政治职务并在行政、警务和司法系统中任职;作为回报,担任这些职位的黑人将对该地区的黑人和贫困的大多数人口采取限制性政策、削减预算和推动大规模私有化。许多佐治亚州的自由主义者认为,确保种族不平等问题取得进展意味着为开发商、大学、建筑公司、行业和房地产投资者创造财务和商业激励措施。裙带关系赞助制(Nepotistic patronage systems)——类似于世界某些地区所说的庇护主义(clientelism)——被预期培养出蓬勃的黑人中产阶级。

然而,亚特兰大的黑人居民出现在该市的监狱人口、失业数据、食品救济线和缓刑办公室中的比例仍然过高。这座城市所有大型公共住房开发项目都已终止,所有无家可归者的大型收容所都已关闭。历史上的黑人社区面临着前所未有的非黑人租户涌入,这些人则是因为生活成本上涨而从其他城市和社区流离失所。

“亚特兰大之路”将我们的时代与吉姆克劳的时代联系起来。没有它,亚特兰大就不会成为逐利者和商人的主要目的地。透过组织城市事务时围绕政治家和资本家之间的私人协议,透过协调投资和商业时以私有化和激励企业为原则,这个系统的设计者已经将里根式的新自由主义政策偷偷注入制度化的左翼。通过将这些措施定性为“反种族主义”,政治精英剥夺了穷人与贫困作斗争的必要工具。事实上,“亚特兰大之路”使得反种族主义看起来只是一种创造性的用于包装政治家和他们在商业和非营利部门的同事的资源掠夺的方式。

如今,亚特兰大已成为美国大陆最不平等的城市,“亚特兰大之路”也正分崩离析。关于警察暴行和种族主义的直接抵抗在这里也有着悠久的战斗性的历史。对统治集团而言,未来几年明显将出现一个充满敌意的环境。这是我们可以预计亚特兰大之路将面临来自上层的新一轮阻力的语境。国际投资者和越来越白越来越富的离地精英将不会在城市核心做长期投资;他们只将这座城市当作因为低税收和相对可负担的土地价格而牟取暴利的空间。抵抗也将来自底层:来自可能失去住所和被抹除存在的租客、工人、学生、囚犯、年轻人和居民。上个世纪的话语将不再能调和这两个阵营。市政府及其庞大的非营利组织被困在两种相互冲突的力量之间,而他们可能会在这两者越来越绝望的战斗中被扫到一边。

乔治·弗洛伊德抗议

唐纳德·特朗普的当选(美国总统)与由迷音(meme)、线上厌女论坛、仇外心理、白人民族主义和反精英主义推动的极右翼潮流不谋而合。这反过来催生了一场激烈的反法西斯运动。它的高峰期牵涉到数百万的普通人,但一线参与者大多来自之前参与草根运动的社会阶层。为了建立与城市自由主义者和进步主义者联合反对极右翼的共同事业,这些背景悉数被淡化。

乔治·弗洛伊德运动的出现改变了这一切。在短短几周内,数以千万计的人与警方对峙,直接挑战由国家决定什么构成安全的权力或由国家捍卫获取资源渠道的差异。

2020年5月,我们永远不会忘记的夏天.

在2020年5月的最后几天,抗议和骚乱从明尼阿波利斯蔓延到全国其他地区,包括亚特兰大。连续几周,数千人在百年奥林匹克公园附近与警察和国民警卫队发生冲突,他们建造路障、投掷催泪瓦斯罐,并将人行道拆成抛掷物。有些时候,大批人群砸碎店面窗户,用激光射向警用直升机,向警察投掷烟花。都市区每天都有数十起抗议活动,一些郊区也发生了暴动。

2020年6月12日,两名亚特兰大警察杀死了 一直在温蒂汉堡边的车里睡觉的Rayshard Brooks。接下来的几天里,坚定的人群烧毁了这间餐厅。冲突在邻近的第 3区持续了数周,然后转移到格兰特公园的切罗基和亚特兰大大道,这里的住宅街道几乎每晚充斥催泪瓦斯和爆炸物。抗议者还在温蒂汉堡烧毁的废墟上建立了一个小占领区。

围绕亚特兰大骚乱,检方向当事警官Garrett Rolfe提起了谋杀指控。作为回应,数百名警察发起全市范围的集体请假、下班并拒绝履行正常职责。许多警员因为面对大众反对的压力和担心为系统性使用武力承担法律后果而辞职。

从2020年6月初到年底,包括警察局长在内的两百多名亚特兰大警察离职。一些州巡警则在2020年7月4日抗议者破坏他们的总部后辞职。一些警长副手、交通警察和附属工作人员也在寻找新的工作。佐治亚州调查局还向社会学专业的学生发送了批量招聘邮件,这说明他们也迫切需要更多的工作人员。随着白人企业主、业主、商业协会和国际房地产公司呼吁镇压,这个系统正面临合法性危机和无法解决的制度困境。

这是亚特兰大市、亚特兰大警察基金会和前亚特兰大市长Keisha Lance Bottoms办公室制定警察城建设计划的背景。Bottoms市长一边结合文化民族主义与和平呼吁冷静,一边派她的职员将学生拽下车,用警棍殴打抗议者,并向人潮汹涌的街道发射催泪瓦斯。

这些事件的后果仍然被评论家和运动者低估了。有些人就暴动选择失忆;有些人继续生活,只做简单的纪念;还有一些人继续着孤立但无疑正当的颠覆行动。与此同时,地方和联邦政府、商业协会、警察部门和武装民兵的力量一直在努力确保大众起义不再发生。

除了制定法律和杀害异见者,制度性的回应集中在管理公众认知。行业利益公司和私人投资公司利用地方媒体开展推广,而当地媒体40%由辛克莱广播集团(Sinclair Broadcast Group)4 所有,这是一家与美国前总统唐纳德·特朗普有关联的右翼组织。透过Sinclair、Nexstar、Gray、Tegna和Tribune等平台对事件的重构,许多电视受众对抗议及其后果的看法遭到了破坏。

抗议发生后一直流传着一种虚假的说法,大意是警察士气低落、资金不足,这才无法控制席卷全国的“犯罪浪潮”。这套叙述是为了回应2020年抗议中“削减经费”的民众呼吁而精心策划的,而它塑造了郊区白人、小企业主以至许多城市进步主义者的想象。“犯罪浪潮”框架意味着全国各地的警察部门实际上已经被剥夺了资金或权力被削弱,因此无法确保社会和平或自由企业。实际上,绝大多数警察部门的预算都像往常一样逐年增加。如果有什么变化,那就是他们在2020年事件后从中右翼光谱获得了更多权力——比如见证Eric Adams 5 就任纽约市市长。

警察基金会使公司可以将资金用于执法:每一个剪彩仪式的背后都是防暴警察.

“社会正义研究所”

亚特兰大政府已经为他们面临的困境制定了一些临时的解决方案。为了履行对支持者的承诺,这座城市的政客需要继续牺牲经济祭坛上的公共资产,以吸引更多大型投资者进入该地区,尤其是电影业和科技公司。保守派主导的州政府和自由派主导的亚特兰大市政府之间长期关系紧张,为了在这个流离失所加剧和生活成本上升的时期保持控制,他们需要将更多资源投注在整个地区的执法。最后,为了安抚日益反叛的下层阶级,他们需要用黑人赋权、社会正义和进步主义的语言来包装这个重组和镇压的过程。

官僚们处理这些状况的位置很不利。数十年的减税和放松管制造成了各种基础设施故障和崩溃。此外,由于公共交通问题,亚特兰大失去了竞标第二个亚马逊总部的机会——这是全美最缺乏资金的公共交通之一,当企业调查员来访时,它甚至无法运行。与此同时,正是低税收和缺乏监管将资本吸引到乔治亚州,因此,如果无法创造能流向该国其他地区的财富,眼下就无法培养社会民主主义的治理策略。政府目前的计划似乎是把尽可能多的公共合同和资源交给私人开发商、让他们承担社会解体的代价和愤怒,用警察来控制公众的反冲,用马丁路德金的形象包装预防有意义的抵抗。

也因此,这个将自然环境改造成警察训练场的计划被命名为“社会正义研究所”。为电影公司和房地产大亨的利益而掠夺公共资产被描述为给当地人创造“好工作”的机会,而非对基础设施的犯罪式征用。布莱克霍尔用于和市政府交易森林的地块则将更名为“米歇尔·奥巴马公园”。

政府计划在2022年5月或6月开始清理森林以展开建设。接下来的故事是决心阻止这一切的运动。

壕沟溪公园——未来的音场综合体.

事件的时间线

为简洁起见,这里的时间表不包括诉讼、禁令、停止工作的请愿书等。

春夏 亚特兰大市政府批准用位于迪卡尔布县壕沟溪公园的公共土地与布莱克霍尔制片厂目前拥有的一块土地进行置换。这次土地交易是在一系列半秘密的董事会会议和听证会上进行的。

4月至5月 运动者和当地生态学家发现了亚特兰大警察基金会将位于Key Road和Fayetteville Road、被称作旧亚特兰大监狱农场的土地改造成一个大型警察训练场的计划。

5月15日 超过两百人聚集在壕沟溪公园,参加关于开发计划的信息发布会。

5月17日 根据Abolition Media Worldwide6 上的匿名声明,布莱克霍尔制片厂地块上无人看管的七台机器——主要是拖拉机和挖掘机——遭到了破坏。它们的车窗被打碎,轮胎被割破,车身被点燃。该声明将这次破坏与(该公司对于)森林的破坏联系起来:

我们并不需要为了娱乐的音场。我们所需要的一切已经在这里了。我们并不需要警察训练设施。我们需要终结警察行业……任何进一步破坏亚特兰大森林的尝试将得到相似的回应。这片森林远早于我们就存在,也将会比我们的存在更长久。

6月 在森林中出现告示,通知路人该地区的树木已经被“钉”(spiked)7,其结果是一旦砍伐它们,可能会损坏锯子并伤害使用锯子的人。

6月10日 布莱克霍尔制片厂拥有的土地上又有三台挖掘机被烧毁。当地新闻媒体上并未报道这两次行动,尽管相关照片证据在社交媒体上流传。

6月16日 在亚特兰大市议会将就“警察城”的建设条例进行投票的当晚,一些活动人士在该条例的发起人、市议员Joyce Shepherd的私人住宅外抗议。

6月23日至26日 第一个行动周,数百人参与运动。

8月23日 在明尼苏达州罗斯维尔,(受雇破坏亚特兰大森林的)Corporation Service Company(CSC)的办公室窗户被砸碎。一份匿名的网络声明写道:

在砸碎办公室的门并向内扔油漆罐后,一条信息被喷在前门:远离亚特兰大森林。(这条信息)要求CSC放弃其客户布莱克霍尔制片厂。布莱克霍尔制片厂希望将南亚特兰大森林夷为平地,用于建造美国最大的音场建筑和一间机场,将这座城市的士绅化推到前所未有的程度。

夏季 “停止警察城”(Stop Cop City)联盟和其他左翼团体加入运动。草根运动者组织和他们的关系网络创造了自己的示威、社交媒体页面和会议。当地独立媒体Mainline Zine从这些组织的角度或多或少地加强了对该运动的报道。

9月 市议会因为冠状病毒相关限制而在Zoom上举行的会议,充斥着数小时对该项目的反对意见。由于这些反对意见和在亚特兰大城市首席运营Jon Keen跟市议员Natalyn Archibong住所外的示威,土地租赁条例的投票一再被推迟。

警察在Natalyn Archibong的住所外逮捕抗议者.

10月7日 Color of Change宣布可口可乐公司将退出亚特兰大警察基金会董事会。

10月18日 一小群快速反应者扰乱了旧亚特兰大监狱农场场地的勘测和清理工作。一座监视塔被摧毁。

11月10日至14日 第二次行动周将举行各种文化活动、信息之夜、篝火晚会和会议。同时,人们在森林中建立了计划持续六周的营地。

11月12日 人们在Reeves Young Construction总部举行示威。运动者收集的情报显示,Reeves Young受雇参与破坏森林和开发警察城的项目。大约三十人聚集在Reeves Young位于佐治亚州糖山的公司总部,举着横幅,要求这间公司与亚特兰大警察基金会终止合同。

https://twitter.com/defendATLforest/status/1461175735540924416

11月20日 另外两台推土机在森林中燃烧。根据Unoffensive Animal网站上复制的匿名声明,匿名的森林捍卫者 “在亚特兰大南部的森林里烧毁了两台推土机”,(呼吁)“不要警察城,不要好莱坞反乌托邦。保卫亚特兰大森林。”这些设备位于布莱克霍尔制片厂计划用于交换的土地上,也就是“米歇尔·奥巴马公园”规划中的位置。

11月27日 一群马斯科吉人回到了位于目前南河森林壕沟溪公园的祖先土地,这片土地在克里克语中被称为Weelaunee。马斯科吉代表呼吁所有人保卫这片土地,远离警察城和布莱克霍尔的发展计划。

12月17日 十几名抗议者游行到布莱克霍尔制片厂位于宪法路(Constitution Road)的大门,封锁正门,高呼口号。不久之后,一大群警察突袭了森林,驱逐了在那里建立的抗议营地。

12月20日 根据亚特兰大森林场景(Scenes from the Atlanta Forest)8 复制发布的匿名声明,Reeves Young董事长Dean Reeves私人住宅的后院悬挂了横幅。据称,迪恩·里夫斯是出席11月17日行动的董事会成员之一,还亲自推搡和殴打抗议者。

2022年

1月9日 当地环保组织Survival Resistance发起了一场反对AT&T的运动,并在其办公室外举行抗议活动。AT&T是警察城发展项目的资金方之一。

*1月18日 为了开始凿土——这是确认奠基所需建筑材料的必要环节——Reeves Young和亚特兰大警察基金会的代表进入了Key Road附近的树林,并用推土机推倒许多树木。施工在抗议者要求他们离开后停止。推土机留在现场,并在随后遭到破坏,窗户也被打破。

1月19日 前一天的冲突后,几个人爬进附近森林中的树屋,宣布他们打算留在那里以阻止进一步的破坏。

1月25日至27日 在亚特兰大警察基金会、亚特兰大警察和迪卡尔布县治安官的陪同下,Long Engineering公司恢复了对旧亚特兰大监狱农场的勘测。

1月28日 六十名森林保卫者进入亚特兰大老监狱农场附近的南河森林,以阻止凿土和土壤样本采集。迪卡尔布县警察袭击了抗议者,逮捕了四人——这是运动中第一批在森林内的逮捕行动。

森林保卫者前往拖拉机的途中点燃烟雾弹和照明弹.

1月31日 在明尼苏达州双子城的一间美国银行,“自主的破坏者”打破窗户并喷漆“停止警察城”。根据一份网络声明,这一行动是为了声援1月28日被捕的抗议者。

3月1日 根据另一份公告,为声援保护森林免因兴建警察城和更多布莱克霍尔制片厂建造的好莱坞设施而遭砍伐的生态捍卫者,Long Engineering公司五辆用于测绘南亚特兰大森林破坏工程的大型卡车被摧毁。

3月19日 Reeves Young公司拥有的六台机器,包括两台大型挖掘机和一台推土机,在乔治亚州Flowery Branch被摧毁。对应的网络公告内容如下:

除非贵公司自愿选择退出亚特兰大警察基金会的警察城项目,否则我们将严重损害您的利润,您将别无选择,只能放弃合同。

3月26日 富国银行和美国银行的ATM机在费城市中心遭到破坏。根据线上声明,这两间机构成为攻击目标是因为它们为亚特兰大警察基金会提供资金。

https://twitter.com/unoffensive112/status/1509418720493453318

轰轰烈烈地出现

运动从开始到高峰再到下降,通常会有两种常见路径。

第一种是逐步升级。这是激进组织、工会、学生团体和类似组织普遍采用的模式。在这种方法中,运动组织者或干部发起会议和抗议行动,旨在让尽可能多的人了解改革进程的内在矛盾,慢慢地向参与者介绍额外方法的必要。

这一策略进展顺利时,一个经验丰富的运动就会围绕特定的需求或目标发起一系列更广泛、更激进的努力。然而,在紧缩时代,人们很难迫使当局满足要求。更常见的是,警察的镇压、有魅力的野心家和人员流失都导致斗争缓慢减速。在经济显著增长的地区或公司,运动有时能为人们赢得需求,但这通常是以动员本身为代价的,包括对运动领袖的收编、有效策略的刑事化以及随后的资源和机构重组,例如以自动化或外包的形式。

又或者,有时一场运动会突然以一种震荡的姿态在聚光灯下爆发,将注意力和能量吸引到一种拒绝的漩涡中。这种斗争通常由单一问题或不满情绪激发,而它们迅速成为所有社会弊病的典范。2019年以来爆发的群众性起义大多遵循这一路径,包括所谓的智利十月革命、美国乔治·弗洛伊德起义、苏丹反奥马尔·巴希尔起义和2022年哈萨克斯坦起义。通过升级为与各种形式的权力的全面冲突,这些斗争的主角控诉了整个社会秩序,从实际角度提出了革命的问题。然而,迄今为止,大多数此类起义都被警察镇压,被内战吞噬,或被地缘政治的超级大国歼灭了。

到目前为止,保卫亚特兰大森林的斗争并不符合这两种模式。它可能代表了一种不同的轨迹,为2020年系列动荡事件之后的斗争暗示了方向。

保卫森林的路障.

第一步,攻击他们的策略

2021年4月,当活动人士发现这两个破坏南河森林的提案时,他们通过口口相传的方式,将在壕溪公园举行的大型信息分享会的消息传播了几周。大约有两百人参加了这个最初的活动。市政府还没有公开宣布其计划,所以反对者能够自行形塑公共叙述,确保事实不会在混乱中丢失。在信息发布会上,多位蒙面演讲者将该项目放在一个总体框架内:1)种族主义和独裁主义针对乔治·弗洛伊德抗议的反弹,2)泛城市的士绅化和流离失所过程,以及3)气候崩溃和该地区的长久未来。

通过这次活动,活动组织者剥夺了市政府以歪曲叙事向公众介绍这些发展项目的机会——假设他们打算公开它们。与会者提出问题,分享观点,致力于向他们的社区分享自己在组织草根的、官僚的和直接的抵抗时所学到的东西。这为可以利用多种战略和策略的集体斗争奠定了基础。

在48小时内,破坏者摧毁了7台无人看守的挖掘机、拖拉机和其他重型机械。网上出现了一份匿名声明,详细说明了他们的动机和方法,并将这些攻击行动与反对殖民主义、独裁主义和性别规范的斗争联系起来。这使该运动进入了第一个发展阶段。到目前为止,还没有人因为这些行动而被捕。

在接下来的几周里,会议、海报和传单遍布左翼网络、农夫市场和DIY的亚文化空间。在这片土地有长期投入的当地生态学家和民间历史学家组织了参观和植物识别步行活动。一些市议会的候选人将这场斗争作为他们选举活动的组成部分。

6月中旬,破坏者发表了另一份声明,宣布一些树木被“钉”,以及另外三台挖掘机被损坏。这些破坏行为并未引起反对发展项目者的惊愕。相反,由于它发生在运动的早期,这类大胆的行动成为运动的基因特质。虽然许多人赞许这些行动,但这场运动是否能发展出一种参与性战略、鼓励更多的人在分享信息或为匿名行动者的勇敢行为欢呼之外采取行动,仍然有待观察。

如果运动第一阶段的参与者旨在制造政治丑闻,他们还没有成功。然而,他们引起了几百人的关注,这些人愿意支持一场包括损坏财物和其他破坏形式的运动。他们还建立了一套由自主的行动者而非政治家或警察设定的关于森林的论述。

第一阶段所缺少的东西反过来塑造了随后的阶段。

壕沟溪公园.

姓名和地址

到2021年6月中旬,亚特兰大的大多数草根左翼以及自治、无政府主义和激进团体都意识到了这些森林中的拟开发项目,但他们仍在寻找能够让他们建立足够力量和杠杆来阻止这些项目的策略。一些人——包括与全国性的社会主义组织、废警主义网络和生态倡导团体有联系的行动者——开始在南河森林附近逐户敲门。他们的论据是,森林周围的社区组织和家庭将是必要的盟友,因为他们将是受森林砍伐和声音污染影响最大的人群。这些人希望熟悉附近居民的话语,了解什么可能有助于动员他们。

同一时间也出现了其他策略。一个团体关注6月16日的市议会会议,这次会议本应就时任市议员Joyce Shepherd提出的土地租赁条例进行投票。由于COVID-19疫情,会议改为线上,市议会成员在各自的住所主持谈话。经过一番调查,少数抗议者找到了议员Shepherd的家庭地址。会议期间,这群人去到她家并展示了横幅。当大多数抗议者在人行道上呼喊时,有个人走近她家,敲了敲门,按了门铃,然后回到街上。抗议者们不知道的是,里面的Shepherd正在惊慌失措。那些当权者通常认为他们的行为发生在一个抽象的政治 “空间”,他们的决定的后果不会直接影响到他们。谢泼德取消了投票,为打电话给警察提前离开了会议,警察在抗议者散去后赶到。

在随后的一个小时里,Joyce Shepherd在大都会公园路新建的3区警察分局召开了新闻发布会。在分局,谢泼德被警察和新闻媒体包围。她详细描述了她的土地租赁条例的目标、项目的性质,以及抗议者阻止她的努力。通过这个简短的声明,她把这个运动和它的故事推到了主流。第二天,她发表了另一份声明,声称她将推动该条例的实施,”无论 “她表面上代表的城市居民要说什么。她的议员同事们拒绝了抗议者的策略,错误地暗示抗议者的方式是非法的。

通过这次行动,少数人得以实现运动的早期目标——将警察城/布莱克霍尔的发展从闭门协议转变为公共丑闻。他们还推迟了议会投票,具体展示了直接对抗的潜力。一个新的策略正在形成:直接向决策者施压。

壕沟溪公园的步道.

第一个行动周

计划中的第一个行动周在几天后也就是6月23日开始。组织者希望催化出广泛的干预措施。他们召开会议解释想法,旨在将反对警察城开发、反对布莱克霍尔开发和与之相伴的城市士绅化跟森林砍伐联系起来。一些人建立了共享日历和线上推广计划,以便更多人能够在运动的语境中站出来表达自己。

在这方面,第一周的行动是一次轰动的成功。在这一周,有关于生态学、殖民主义和性欲的对话;有白天和月光下的导赏;有在森林空地上的夜间篝火;有在附近场地的硬核朋克表演,其间数百名参与者击退了警察;还有在森林中心深处、在荧光棒照亮的乌托邦氛围中约五百名参与者聚集并持续到凌晨的狂欢派对。如果组织者的目的是在这个城市的DIY艺术、诗歌、同性恋、朋克和地下舞蹈的亚文化场景中活跃的数千人中形成一种文化共识,那么他们成功了。

6月24日晚,人们来到位于亚特兰大外郊Social Circle的布莱克霍尔首席执行官Ryan Millsap的家中。通过在Millsap的住宅、街道、投资房产和邮局信箱放置传单,行动者希望——用他们的话说——”激励其他人研究(这些传单)并向那些对破坏森林负有直接责任的人发起战斗”。

两天后,6月26日,第一个行动周的最后一天,五十多名抗议者游行到亚特兰大警察基金会(APF)的总部。人群从Five Points地铁站涌出时,一小队警察试图逮捕一些人。人群与警察展开了徒手搏斗并成功击退了他们。人们举着“世界的另一个词是森林 ”(Another Word for World is Forest)的横幅继续前进,这句话引用自厄休拉·勒古恩(Ursula K. Le Guin)的书《世界的词语是森林》(The Word for World is Forest)。这群人随后来到桃树街的德勤大厦,他们越过保安直冲APF办公室,砸碎玻璃门和窗户,并掀翻了大堂的桌子。参与者成功地在市中心消失,没有人被逮捕,尽管几十辆警车疯狂地建立了一个包围圈,造成了中心城区的走廊被关闭。

为什么仅有异议是不够的

运动在接下来的几个月里不断扩大。随着运动者组织和独立媒体发展出一套定位这场抗争的框架,(抗议者们)成立了新的组织团体。虽然企业和警察基金会在APF办公室被破坏后没能提供一个连贯的媒体叙事,但运动组织者已经开始分发信息传单和线上图片,进行采访,挨户敲门,就之后的市政会议组织电话推广。几乎整个8月和9月,“阻止警察城联盟”(Stop Cop City Coalition)和其他组织都在努力引入紧张气氛,挑战市议会程序。继Joyce Shepherd家的干预行动之后,抗议者在预定投票的晚上聚集在可能投赞成票的议员家门口,导致投票过程进一步拖延。一时间,运动似乎即将取得轻松的胜利。

不幸的是,情况并非如此。研究革命运动的人都知道,警察在阶级社会中发挥着必不可少的功能,没有这些功能,许多其他的等级制度和剥削关系就不可能长期存在。这不是一个可以通过一些巧妙想法和一点压力来解决的简单的经济或公民议题。尽管组织者做出了努力,且这些努力在17个小时的公众反对意见中达到了高潮,但(土地租赁)条例还是在9月8日获得通过,警察也在市议员Natalyn Archibong的家门口逮捕了抗议者。旧亚特兰大监狱农场所在的土地最终被移交给了亚特兰大警察基金会。

许多真诚的人都被这件事的转折所挫败。一些人将注意力转移到即将举行的地方选举上,希望市政府可以塞满能推翻这些项目的废警主义者或进步候选人。最终市长Bottoms没有参与连任竞选,前市长Kasim Reed输给了现任市长的Andre Dickens,Joyce Shepherd也输掉了连任议员。然而,自选举以来,布莱克霍尔和亚特兰大警察基金会的发展项目没有任何改变。

亚特兰大城市首席运营Jon Keen的家门外.

战斗仍在继续

亚特兰大警察基金会至少与三家公司签订了建造训练基地的合同。测量工作似乎由Long Engineering公司负责,而建筑本身将由Reeves Young Construction和Brasfield & Gorrie公司完成。目前还不清楚谁将在布莱克霍尔制片厂计划用于扩建的壕沟溪公园清理土地。

迄今所知的信息是由勤奋的当地运动者艰难取得的。9月市议会投票后不久,测量人员和小型工作团队开始进入Key Road和Fayetteville Road附近的场地。这些卡车和制服暴露了承包商的名字,这再次给了警察城反对者以自己的方式发起斗争的机会。

10月8日,大约二十多人从森林进入工地,并与似乎正在为了拍照和取样而清理土地的承包商对峙。工人们离开后,警察树立的监视塔被推倒。森林保卫者就此散去,没有人被拘留。

如果森林保卫者仅仅使用线上或官方渠道来收集信息,他们要在很久之后(政府)公开宣布时,才会知道Reeves Young已经被要求进行实际破坏。(行动者) 在市政府公开之前就突破新闻的能力一直是一个优势。

第二个行动周

社会运动中广泛观察到的失败起点,是当主角们失去主动权、试图重现早期阶段的事件时。怀念公开反叛的激情日子、火热的混乱夜晚和烟雾弥漫的商业区的人们,决心召集联盟再次启动一切。人们认为设置一个明确的时间和地点已经足够,做了相应的准备,聚集了一群人——但没有达到预期,因为人群主要是由热心的激进分子或朋友组成。

随着几周过去,新的行动成为了新的高潮线。抱着更严肃的态度,一群朋友或者说一个团队网络召集了另一次 “像上次一样 “的示威,可能是在不同的地点,或者有更大的野心。这个策略可能会成功几次——但新的角色和互动规则正在建立,早期那种兴奋的力量感已经消失了,没有什么能让它恢复。大量的人群已经消散,而警察正在学习(反对者)每一步的方法。最终,这类行动也会结束,参与者会设计出各种理论来解释原因。结论通常涉及相互指点、怨恨、谴责和分裂,因为抗议者会为他们共同的失败和局限性而互相指责。这种现象可以写一整本书。但是,如果抗争参与者能够意识到这种普遍趋势,这种意识可能会为更多创造性的努力开辟空间。

在9月市议会的失败后,人们并不清楚有多少人会继续反对这些发展,尽管10月8日的小规模对抗表明一些人希望继续反对。组织者感受到了这一时期的困难,宣布在11月中旬举行第二个行动周。

第二个行动周与第一个类似,但也有创新。各个团体再次组织了文化活动、信息之夜、篝火和会议——但这一次,许多活动都发生在壕沟溪公园的一个更公开的营地或者附近的地方。

第一个行动周的组织者曾经欢迎一小群参与者在亚特兰大旧监狱农场的一段路上扎营,但这基本是秘密进行的。这一次,几十个人搭起帐篷,竖起防水布,搭建临时厨房,挂起了横幅,并在树林中建造了一个真正的抗议营地。这个营地以某种形式持续了六个星期。不难想象,与第一个行动周相比,聚集者的总体多样性有所下降,这是运动和动员中的普遍趋势。当一场斗争由于迷失方向、镇压或其他挫折而收缩时,无论参与者有着怎样的努力和良好意愿,面向它的运动往往会按其构成重新分裂,通常是依据种族、世代、性别和阶级分层。

https://twitter.com/defendATLforest/status/1458631384931700739

向他们发起战斗

现在,Reeves Young公司已被确认是受雇破坏森林和建造警察训练基地的承包商,许多运动参与者转而关注他们。2021年11月12日,第二个行动周结束没多久,三十人来到Reeves Young距离亚特兰大40英里、位于佐治亚州糖山的办公室。这群人举着横幅、喊着口号,直接走进办公室,扰乱了公司董事长Dean Reeves和首席执行官Eric Young正在参与的董事会会议。高管们竭力表现出无动于衷,评论着他们将用来充实自己口袋的数百万美元。慢慢地,中庭里挤满了关心抗议活动以及他们老板的攻击与暴力的工人们,(因为)高管们开始推搡甚至殴打抗议者,不遗余力地瞄准现场最小的人。抗议者已经完成了他们的目标,即向亚特兰大警察基金会的服务提供者施加直接的对抗性压力。

三天后,又有两台挖掘机在目前属于布莱克霍尔制片厂的土地上被烧毁。按网上出现的责任声明算,这已经是第11和第12台被破坏的重型机械了。与之前的匿名声明不同,这次的声明非常简洁,仅仅说明了发生了什么以及为什么。

这场运动面临着挫折,但它并没有崩溃成硬核激进分子和警察基金会之间的私人恩怨。

踢踏舞

2021年11月27日,二百五十到三百人聚集在壕沟溪公园,观看并参与马斯科吉人(克里克人)的仪式性踢踏舞和服务。这个特殊的代表团来自俄克拉荷马州东部的 Helvpe Ceremonial Grounds,是受亚特兰大当地的一个原住民组织者邀请来到他们的祖籍地。

马斯科吉人曾经组织过一个部落联盟,范围横跨现在的阿拉巴马州、乔治亚州、佛罗里达州和南卡罗来纳州的大部分地区。马斯科吉人和他们被熟知为“筑丘人”(mound builders)9 的密西西比祖先维持着一个城镇间的网络,每个城镇都保持政治自治和领土独立,透过在他们后来的欧洲对手不了解的共识过程分配资源和做决定。共同拥有必需品和土地的马斯科吉人对我们社会中占主导地位的私有财产概念深恶痛绝。现在的阿拉巴马州绝大多数土地都是1814年红棍起义(Red Sticks revolt)10 失败后从马斯科吉人手中夺走的,当时一些马斯科吉人曾联合特库姆塞人(Tecumseh)和肖尼人(Shawnee)反对殖民扩张。1821年至1836年间,这些马斯科吉人被强行迁移到俄克拉荷马州,许多人至今仍居住在那里。

当11月27日的代表来到南河森林,又或者(克里克语中的)Weelaunee,表演自己的舞蹈、说出自己的语言时,他们与那里聚集的人们分享了有关马斯科吉的一些知识和历史。但他们的目标不仅仅是以去政治化的方式分享文化,这些马斯科吉原住民鼓励亚特兰大目前的居民阻止对森林的破坏、叫停警察城和布莱克霍尔发展项目,因为他们将这些发展理解为欧洲殖民以来的漫长破坏故事中的最新篇章。

马斯科吉人(克里克人)代表团在南河森林的踢踏舞.

行动与反行动

在壕沟溪公园这次仪式之后的几周内,森林营地的参与者为开始配置野战厨房和休息区,并在森林中竖起了横幅和标志,山地自行车手、徒步旅行者和其他经过公园的人都可以看到。在森林中建立半永久存在是一种持续收集信息并直接震慑开发商的方式。

累计持续六周后,营地在12月17日被拆除。那天早上,大约有十几个人封锁了位于宪法路的布莱克霍尔制片厂的现有场地的入口。这支队伍随后焚烧了一面旗帜,高呼口号,“诅咒”这间媒介公司,然后四散到森林中。接下来的几个小时,大概是在布莱克霍尔的敦促下,迪卡尔布县警察集体进入森林,全面动员了停车场里的警车、步行的警官、头顶上的直升机和无人机,以及街道上没有标记为警车的车辆。军官们可能被低能见度的地形吓到;无论如何,驻扎在营地的所有森林保护者都逃脱了,没有人被捕。这是执法部门第一次齐心协力在南河森林处理抗议者。

一个月后,也就是2022年1月18日,Reeves Young和亚特兰大警察基金会带着推土机进入了Key Road附近的森林。他们开始砍伐树木,以便Long Engineering公司的同事可以勘测土地、放置木桩并标记树木以供拆除。大约十几个穿着深色衣服的人靠近现场工人和APF代表Alan Williams,要求他们离开。推土机随后遭到破坏。

一些人迅速在勘测点附近建造了多座令人印象深刻的树屋并爬入其中。有关这种新策略的消息迅速传播开。它来得正是时候。

https://twitter.com/atlanta_press/status/1510278635705487363

赌注加码了

在10月8日和1月18日与承包商的对峙中,小队的专项小组能够在不诉诸武力的情况下阻止对方的工作。但这个时期可能已经结束了,又或者,测量和凿地取样的时间表现在要求企业主管和警察局长为追求自己的结果而将他们的职员暴露在更大风险中。

1月25日至28日,人们阻止砍伐树木和土壤钻探的数次努力都无功而返。在某些情况下,只有少数行动者能出现在现场的临时路障后,增援人手无法迅速赶到,以协助在场的人。当周晚些时候,也就是1月28日,约有六十人在工作日上午10点为保卫森林而游行。这群人是几个月来聚集最多的人,他们走进森林,绕过竖起的路障和树屋进入老监狱农场所在地,直接面对正在钻地洞的建筑工人。

警察袭击了游行队伍,逮捕了几个人;虽然示威者的人数多于警察,但其他人并未对这次进攻作出合比例的反应。或许2020年抗议期间流行的一些策略,例如大量使用雨伞或临时盾牌,让参与者感觉更有能力采取果断行动。亚特兰大警察基金会的Alan Williams一直正在拍摄抗议者,他这样做时看起来有点焦虑。

无论旧监狱农场或壕沟溪范围,这都是抗议者第一次在南河森林被捕。运动的每一个新阶段都是由之前的阶段所缺失的元素构成、从前一阶段的矛盾和局限中发展出来的。基于这一点,也许人们可以从前几个阶段最有弹性的方面出发,描绘一条新的道路。

森林中的树屋.

最好的防守是好的进攻

每个运动都需要进攻性和防御性战略。在这个案例中,防御性策略使行动者能经受镇压并保护森林,进攻策略使行动者能够执行自己的时间表、战场和对抗,打压那些试图破坏森林的人的士气,并最终迫使他们放弃计划的发展。

https://twitter.com/defendATLforest/status/1494339171887943690

防守

到了4月初,在地面上抵制施工不再是一个可行的进攻策略。行动者和团体组织在南河森林的存在,应被理解为运动中最复杂的防御策略。只要APF和布莱克霍尔制片厂试图破坏森林,它就一直是必争之地。越多行动者熟悉森林和它的具体地形,不同团体就越能做好准备在森林中开展行动;可供新加入者使用的实践方式和基础设施越多,(防御基础)就越好。通过不间断地将一场斗争与一个特定地方的命运联系起来,参与者培养了与土地的情感和感性关系,这在围绕抽象目标的运动中是很少见的。

连贯高效的防御的一些组成部分:

- 守住决定性地形 —— Reeves Young和布莱克霍尔希望摧毁一个特定的森林区域。通过阻止他们在这个地方轻易行动、使勘测变得困难、留下设备变得危险,防御战略可以严重限制对方完成目标的能力。

- *磨损 —— 通过认识到这一地形的防御位置,森林保卫者可以将Reeves Young、当地警察或其他敌对势力拖入焦点有限的人力密集型冲突、”猫捉老鼠 “的游戏以及其他成本高昂的不划算对抗。目前,防御者在这方面占据优势,因为这里的地形本身可以用于挫败进攻者的努力、影响便捷的移动、降低能见度、或干扰一般操作能力。对方用于监视防守者和围绕防御者展开计划的精力越多,他们用于摧毁森林的就越少。

- 干扰 —— 森林防卫者可以限制对手按照连贯或同步的计划或时间线进攻的能力。防御者有选择性交战的特权——他们可以根据自身倾向或者外部机会,在自己乐意的时间和方式交战,使攻击者处于不确定的状态。

- 准备 —— 防御的主要目的是为进攻开辟空间。森林防卫者可以采取固定或移动行动;他们可以参与或逃跑;他们可以干扰、破坏、迷惑或误导开发者。它的主要目标是迫使开发商在后勤和政治上以一种笨拙而混乱的方式运作。

防御无法代替进攻,但它是所有战斗的一个必要方面。如果实地防御成为一个运动的唯一重点,这个运动最终会被打败。在这个案例中,这将意味着倒退回运动开始前,那时正是参与者设定了整个对话的条件。如果不是运动已经大规模地发展了几个月,那么对于困境中的行动者来说,在与日益有恃无恐和军事化的对手进行艰苦战斗时积累的指控和伤害可能是灾难性的。

因此,其他手段是必要的。

https://twitter.com/efjournal/status/1503767540463329281

进攻

谁设定了战斗的条件,谁就可以安排不利于对手的动态。当警察把敌对的人群赶到空旷的走廊、停车场或小巷时,这就是他们试图实现的效果;通过持续地将冲突描述为孤立的“问题”和“讨论”、将代理权赋予那些最适合聚集共识和构建信息消费的人(即政治家和推举出他们的选举机制)时,政府所做的事也是这件事。对于手段较少的人来说,最好的策略是让他们的对手毫无防备,迫使对手以无效或不精确的方式作出回应。理想情况下,对手甚至不应该明白正在发生什么。

以直接行动为导向的运动参与者通常对进攻关注过度。收集信息、大胆的正面交锋、突然袭击、蜂拥战术、打完就跑的机动性、打击无保护的目标或基础设施、有针对性的线上推广、用集中的团体和分散的人群来设定节奏……所有这些对于过去十年中的暴乱、叛乱和直接行动运动的参与者来说,或多或少都很熟悉。

然而,关于进攻的原则以及它们与这一运动的关系,还有更多值得一说的。

旧亚特兰大监狱农场,这片土地正在从几个世纪的暴力中慢慢恢复.

运动多样性是一种资产

迄今为止,保卫亚特兰大森林的运动始终不曾凝聚在某个单一的连贯战略上。参与者们同时采用了几种平行战略,用一种方法的优势来弥补另一种方法的不足之处。当参与者能容忍那些具有不同策略和优先事项的人时,上述方式的效果是最好的。在一个能容纳多样手段的运动中,特定的策略可以屈服于 “进化的压力”,不会危及整个运动。

正如前面所提到的,在运动中,不同群体的优先事项、参与者的默认身份、他们各自的被压迫体验和政治意识形态之间的所谓联系都存在着张力。有时——这并非这场运动所特有——单一议题的心态削弱了一些参与者想象围绕重叠但不同的目标和动机开展斗争的能力;在最坏情况下,这导致一些人声称那些优先项不同的人不值得合作。过去5年里,许多运动都被这种心态所束缚——警察部门、市政府、保守主义者和自由派中的机会主义者都不失时机地利用了这一点。经验和常识都表明,把所有的鸡蛋放在一个篮子里是不明智的,而且这类多余手段并不总像某些持中心化倾向的人所暗示的那样是缺乏组织的表现,只要总体目标保持集中,这反而可以是一种更弹性的组织方式的体现。

批判的、探究的态度通常会比任何形式的教条主义更有利于我们。如果一个团体或一种倾向能够独自完成他们的目标,那就让他们这样做。既然还没有人做到这一点,人们就必须与其他人一起工作,即使他们不愿意如此。如果一个人只能与那些他们可以欺负、恐吓或羞辱的人合作,那么如果他的盟友缺乏信念、勇气和智慧也就不足为奇。明确阐述分歧、批评和担忧是运动中的一个优势,但理想的情况是,人们应该基于相互教育和学习的精神来表达观点,以免它们成为压迫性景观自身的一部分,并因为不同倾向和派系间的互相蚕食最终服务于警察和开发商的利益。

https://twitter.com/defendATLforest/status/1452666819240734728

SHAC模式

在这种整体精神下,有一个自去年秋天以来就潜藏在运动中的策略值得一提——从在Joyce Shepherd和其他市议会代表家的示威,到直接对Reeves Young公司和布莱克霍尔的Ryan Millsap施加压力的行动。这一方法可以这样总结:让那些对项目负有责任的人为他们的决定和他们所拥有的公司的决定承担个人责任。我们生活的整个规则和规范体系决定了,剥削者、军阀、大屠杀者和那些破坏生态系统的人不会因为他们在工作中的决定而在家中面临压力,所以这一策略必然会引起争议。因为它拒绝了我们的社会构成公司规则基础的“有限责任”的整个逻辑。

在21世纪初,英国和美国的动物权利行动者开始着手打倒地球上最大的动物试验公司亨廷顿生命科学公司(HLS)。旨在阻止HLS、于2014年正式解散的运动“停止亨廷顿动物虐待”(Stop Huntingdon Animal Cruelty, “SHAC”),主要以其21世纪初期雄心勃勃的国际参与闻名。这场运动的方法包括直接行动、象征性抗议、文化活动、破坏、恶作剧等等,包括许多后来被广泛用于各种运动的特点。SHAC的总体战略是动员几百人,通过只关注他们经济地运作的能力,最大限度地提高对抗一个大企业的效果。“SHAC模式”的方法和前景对今天南河森林的警察城和布莱克霍尔制片厂发展项目的反对者来说是有启发的。

SHAC模式集中在第三级目标,即将服务提供商与第三方合同隔绝,借此限制他们向某个客户提供服务的能力,而这些客户才是真正的目标。

SHAC模式将服务供应商(例如Reeves Young和其他与布莱克霍尔签订合同的公诉)与他们的第三方客户隔离开:即他们手中的其他建筑合同,管理他们的景观或数据的公司,任何为他们提供劳动力或用品的公司。

一个服务供应商依赖许多第三方。这些第三方合同为服务提供商提供保险、材料、设备、安全、餐饮、清洁、邮件服务、数据维护等。所有这些第三方都可能承受压力而放弃这一服务供应商。此外,这个服务供应商很可能是一间拥有多个客户的公司,其他客户也可能承受压力而放弃该供应商。任何因为存在其他经济机会而能够从服务供应商处抽走资金的公司或承包商都可能被迫这样做。

本质上,这种策略并不直接挑战任何一家第三方公司的底线;它只是孤立和打击了为提供某个客户服务的供应商,并因此孤立了这个客户。到目前为止,人们仍不能确定谁是布莱克霍尔的供应商,尽管这一信息迟早会出来。

https://twitter.com/defendATLforest/status/1483867828935610380

SHAC模式的缺陷

在离森林一定距离的行动中,运动者可能更难保持紧迫感。以办公室和住宅中的个体为目标的行动,主要会吸引那些对这类对抗性方式感到兴奋的人,而非那些喜欢维持温馨的接触空间、建造树屋或清洁营地或为他人做饭、培养改造社会所需的那种集体想象力的人。

如果没有做过适当的研究或绘图,行动者可能会浪费时间针对那些不愿意或无法放弃合同的小型机构和公司。他们可能会花几个月的时间来面对那些无足轻重的、存在大把替代分包商的公司。一心想要破坏森林的势力可能会把行动者卷入法律斗争中,而法律总是偏向于支持牟利行为。

这种策略的参与者有时会对权力的本质产生一种扭曲的想法。虽然我们的社会是由公司和国家统治的,而这些实体是由真实的人类个体管理的,但剥削、虐待、破坏和暴力的模式并不简单是由具体个人的恶意所造成。让个人对他们的行为负责可以是抗议活动中的一个有效策略,但其最终目标是解放全人类和地球、包括那些在当前安排下获利的人,而不是对邪恶者进行审判或惩罚。

所有真正的建议都可以通过实践来检验、通过结果来评判。采用这种策略来保卫森林的建议是基于一个简单的假设:如果Reeves Young被迫放弃与APF的合同,APF的投资者将失去寻找替代者所需的信心,项目将失败。布莱克霍尔项目的情况也是如此。如果行动者通过直接行动和自我组织的方式击败了Reeves Young,即使项目找到了新的承包商,这次运动中培育出的成熟度和信心将会帮助运动再次发展。

https://twitter.com/defendATLforest/status/1473374883811934211

学习教训:I-69 和NODAPL

在过去20年里,美国发生了许多反对基础设施项目的斗争。草根运动曾成功阻止管道建设、工业发展项目、新监狱、山顶移除项目和森林砍伐。我们也可以从失败的运动中学到,比如阻止69号州际公路建设的斗争,以及在立岩(Standing Rock)保护区反对达科他州输油管道项目的斗争。

在反对I-69也就是所谓的“北美自由贸易区超级公路”的运动中,一小群无政府主义者和环保主义者制定了侧重于物资破坏的策略。通过直接行动和与在计划施工的印第安纳州南部地区展开宣传,行动者们希望将该项目扼杀在摇篮里。最终,高速公路项目背后的产业利益战胜了自治团体和他们的盟友。将项目扼杀在萌芽的策略将组织者的活动范围延伸到离家数小时的敌对区域。他们能够与直接面临土地被高速公路侵占的农民建立牢固的关系,但联邦调查局却通过拜访这些农民所属的教堂、与那些没有感到高速公路的威胁却对无政府主义恐慌的牧师谈话来孤立这些农民。如果组织反对高速公路的人能够做得更多,沿着高速公路的预计路线,在更友好的农业地区、大学城和更北边的大城市,更多地打造势头和参与度,一场更广泛和更强劲的斗争就有可能出现。这种策略依赖远在政府接触人们之前数年时间的挖掘和居住,而不是在建设之初试图进行正面对抗。

在反对达科他石油管道的运动中,一个由原住民团体、环保主义者、无政府主义者和抗议者组成的强大网络与精神主义者、律师和当地政治家一起,试图阻止穿越拉科塔州的土地修建石油管道。尽管早期的组织者和行动者做出了努力,但这场运动整体还是集中于训练有素的行动者和这套殖民结构内部的政治家的声音,而非普通年轻人和拉科塔工人阶级的声音。这导致了一种谴责有效战术的倾向——要么“非暴力”,要么其他——而这一倾向支持的是象征性行动和法律主义策略。

最终,时任总统奥巴马发表了一系列令人困惑的声明,暗示该运动已经成功,而事实上施工只是被推迟了。在这之后,David Archambault 11 和运动中的其他人利用基于身份的论点来遣散营地,将运动作为一个整体进行分解。Archambault因为扮演这一角色而获得了丰厚的回报,其他的运动参与者则被关进了监狱。这与管道公司雇佣的私人安全承包商Tiger Swan的策略不谋而合,其目标正是按照身份划分阵营,借此极化和孤立激进分子。

亚特兰大的森林保卫者应该继续投资大众导向的策略而非专门运动,利用文化渠道来培育能够补充参与人数并抵御镇压的广泛支持。同时,他们应该推广直接为个人赋权的去中心战术,以限制独裁者和机会主义者对运动造成的损害。

森林保卫者与警察对峙.

胜利的震撼

我们取得的胜利比我们意识到的要多。在二十年的抵抗中,在“地方”和“全球”范围内的直接行动中,整个社会的态度已经发生了转变。社会运动的努力和概念在这种转变中至关重要。我们已经看到了结果:在2016年原住民和环保主义者抵制达科他管道的行动得到的广泛支持中,在白人、非黑人青年与黑人反叛者共同参与的规模空前的2020年乔治·弗洛伊德运动中,在跨越不同政治倾向的交叉共识中——即1980年以来的新自由主义秩序正处于危机之中,而全球政治的新篇章是理想的和不可避免的。

在许多环境保护运动中,要完成短期目标是非常困难的;主角们往往要在不对胜利抱有期待的状况下继续。中期目标虽然很少被大声阐述,但通常包括更多的一般性目标,如:

- 劝阻未来的破坏生态的冒险

- 让独裁的组织战略去合法性

- 挫败或挑战警察部队和体制渠道的合法性

- 创新或传播直接行动导向的框架或策略

- 传播激进理念并扩大拥护者网络

当我们从这个角度回顾过去十年,很难说无政府主义者、废警主义者、反法西斯主义者、环保主义者、女权主义者、监狱组织者(prison organizer)、原住民和黑人激进分子已经失败。其中一些目标已经实现,以至于20年前局限于激进主义边缘的战术和建议已被数百万人采用。

长期目标——世界革命、非殖民化、废除资本主义、破坏边界和种族等级制度、废除警察和常备军、建立真正的社区——似乎无法立即实现,但它们也可能变得更接近。根据国际货币基金组织的数据,自2018年以来,革命、起义、动乱和大型不服从运动的浪潮达到了历史性比例。到目前为止,其中大多数叛乱都已被镇压或平息,这证实了只有全球革命才能真正解放我们的经典革命理论,因为如今的统治秩序指挥着具有全球影响力的镇压力量。尽管如此,正如我们在乌克兰看到的那样,即使是这些镇压力量中最强大的军队能做的事情也是有限度的。

但是,对我们之中从事具体斗争的人,我们决心要赢得的斗争是什么呢?矛盾的是,现在看来,实现中期目标比短期目标更容易,人们关注长期目标比关注短期目标更多。成千上万的人参与了破坏商业区、建立临时无警察区、封锁机场等活动,但在一个城市外围保护一条野生动物走廊却仍然非常困难。这让人感到不安,但不应该让人丧失斗志。正如我们已经看到的,与亚特兰大市议会听取自己选民的要求相比,成千上万的人撕毁铺路石、用它们来对抗警察的可能性更大。正是这一连串戏剧性的事件,在暴乱的风暴中从第三区的废墟 12 中向外蔓延,使人们有可能谈论全国范围内的执法机构改革,而非之前几十年的改革主义组织运动。

有鉴于此,致力保卫亚特兰大森林的人发现自己陷入了困境,尽管这一困境并非无法逾越。一方面,他们必须制定一个广泛分配代理权的框架——这是能让许多团体参与和产生影响的框架。这些团体的目标必须足够直接,以至于小小的胜利可以使人们建立信心和动力。他们必须继续前进,仿佛胜利是可能的——当然,这是可能的——同时牢记另一场反对警察、士绅化、气候崩溃或种族主义的反抗可能会随处爆发,启发自一次暂时是本地事务的斗争中形成的经验。

这是一项巨大的责任——也是一份礼物。有明确目标的团体和组织的影响可能会在大规模起义的混乱中迷失,因为数百万人掌握着自己的生活。然而在过去十年中,我们可以看到激进分子和小团体在地方运动中的创新是如何塑造随后的大型运动的想象。亚特兰大森林的抵抗将影响未来的斗争。我们现在所做的将为以后发生的事情开创先例。我们不要退缩。

不要警察城,

不要好莱坞反乌托邦!

https://twitter.com/defendATLforest/status/1513380231460974597

Appendix: The Atlanta City Prison Farm and the Legacy of Carceral Reformism

In 1821, after coercing the Muscogee to leave Georgia in a forced march, the government of Georgia extended a rail line west to the area near the border of Muscogee and Cherokee lands, where the city of Atlanta now sits. Industrial development was a major contributing factor, including the desire to establish trade outposts and a national rail system connecting the agricultural zones of the South with the industrial zones of the Northeast.

Using labor and infrastructure from neighboring Decatur, which had been established in 1822 following the seizure of Muscogee territory, residents and businesses rapidly expanded around the terminus of the rail line. It became a major logistical hub, arguably the biggest in the southeastern United States.

In 1864, during the US Civil War, Union General Sherman attacked Atlanta, torching nearly all of the railway and surrounding buildings, effectively destroying the capacity of the Confederate Army to move troops and resources through its territory. In the years following, the population of Atlanta exploded. It became one of the largest cities in the Southeast, with a large Black and working-class population.

During Reconstruction, the borders of the city expanded to accommodate the waves of new residents, including emancipated Black people arriving from plantations. With this growth, the power of the municipal government expanded in conjunction with local capitalists’ efforts to attract investments to the new state capital. The government was given the right to open public workshops, mills, factories, and parks.

In 1920, the government of Georgia turned a municipal dairy farm located on Key Road into a jail. The transformation of the dairy works from city-owned factory into forced labor camp illustrates the relationship between production and statecraft in the US. Despite the hopes of early reformers and ideologues, the state is not a vehicle for conflict resolution, nor an instrument for class reconciliation, nor a means of establishing social peace. The chief function of the state is to enforce hierarchies in knowledge (sacred, legal, or otherwise), control of resources (including land, raw materials, capital, means of production, labor, armies, and the like) and decision-making (bureaucracies, courts, congresses, and so on). As long as a state controls a territory, it will reserve the right to transform any element of that territory into a police operation or facility.

We can see this in the history of the former dairy works on Key Road. As the Atlanta Community Press Collective documented in their 2021 article, “Slave Labor, Overcrowding, and Unmarked Graves”, the Atlanta City Prison Farm rebranded itself again and again over the following years, while extending its authority and resources under successive phases of “humanitarian” reforms and restructuring.

In the beginning, the opening of the Prison Farm was justified by a false narrative about economic stagnation at the dairy works, as well as moral outrage surrounding the egregious conditions at a nearby stockade on Glenwood Avenue. Subsequently, in 1944, the prisoners were forced to erect a new building, a hospital. This hospital was meant to provide medical relief for prisoners, who were overworked, sexually abused by guards, tortured, and sometimes killed by prison authorities. Once it was completed, the authorities put prisoners to work cleaning and maintaining it, but the medical infrastructure itself was used to treat those afflicted with venereal diseases in the city at large, not the prisoners who built it—continuing a longstanding strategy of providing social benefits to one section of the working class by intensifying the exploitation of their unemployed and racially targeted neighbors.

The prison was used for the systematic incarceration of loiterers and “drunks,” driven by the moralistic notion that solitude and hard work would renew the “honor” of the captives. Overcrowding, a favorite excuse of the carceral state, was used to justify expanding the prison six times from 1929 to 1960.

In the early 1980s, pressure from the American Civil Liberties Union compelled the Prison Farm to replace its solitary confinement units with twenty additional cells; reformers who do not understand the need to destroy these facilities often consequently function to introduce a more rational and efficient cruelty. Around that time, the sentences for alcoholism and other “quality of life” crimes began to shorten, just as the population of Atlanta began to contract. Between 1970 and 1990, the city lost 21% of its residents—most of them white—as industrial reorganization and racial segmentation in the working class provided jobs for white workers in the clerical, service, and logistics sectors further outside of the city limits, while Black workers remained concentrated in the increasingly destitute and abandoned urban core.

The ruins of the Old Atlanta Prison Farm have long been the haunt of rebels and visionaries.

Do Not Let Them Re-Form

“Carceral reformists hope to use this opportunity to introduce adjustments that will stabilize the regimes of confinement and control for another century. But at this juncture, inspiring actions could catalyze a confrontational movement that pushes for abolition rather than reform.”

For over a century, demands to reform the carceral system have preserved its underlying logic of control, smuggling it into the future time and again. The developers of Cop City promote the idea that it will train officers in “less lethal” policing techniques. Following the 2014 revolt in Ferguson, Missouri, civic groups stepped up demands that police officers be outfitted with body cameras, hoping to curb extrajudicial killings of Black people. This did not limit police violence, but it did enable the police to secure even more resources.

As the Fulton County Commissioners channel over a million dollars towards the creation of a new jail, John Keen and others in the city government are justifying this with a “humanitarian” discourse about overcrowding. It’s possible that they intend for this new jail to appear in the vicinity of the Cop City compound.

Over the past half decade, abolitionists have gained ground against these tactics, fighting to overturn, defund, or shut down carceral institutions rather than simply to reform them. But if these efforts are to succeed, ordinary people must understand themselves as the agents of social change—like the thousands of participants in the siege of the Third Precinct in Minneapolis—rather than looking to political representatives or non-profit organizations. Even the sincerest politicians are bound by procedures, laws, and back-room deals that do not influence most people. Grassroots action is simply more efficient than institutional change, even if institutional change is your only goal. This understanding informs the current struggle to stop police expansion in the South River Forest.

This translation first appeared here.

-

马斯科吉人(Muscogee 或Mvskoke)是美国东南林地的原住民,又称克里克人(Creek),原本居住在今天的田纳西州南部、阿拉巴马州、佐治亚州西部和佛罗里达州北部。 ↩

-

迪凯特(Decatur),位于伊利诺斯州中部。 ↩

-

吉姆克劳(Jim Crow)是美国白人喜剧演员Thomas D. Rice通过黑脸妆饰演的角色,最早出现于1828年,这一形象充满负面刻板印象和种族歧视色彩但在当时大受欢迎,到19世纪末期,吉姆克劳被广泛用于形容压迫黑人的法律和习俗。 ↩

-

辛克莱广播集团(Sinclair Broadcast Group),简称SBG,是美国第二大电视台运营商。它在美国运营着193个电视台,覆盖40%的美国家庭。该公司旗下电视台制作的节目持美国保守主义立场。SBG曾要求旗下电台播放打包的视频片段、要求其新闻主播阅读预先准备的亲特朗普脚本,包括声称主流媒体制造“假新闻”的警告内容,特朗普也曾在推特呼吁观看SBG而非CNN和NBC。 ↩

-

Eric Adams是第120任纽约市长,2022年1月初正式就任,此前他在纽约警察局任职超过20年,上任后强调严厉打击犯罪,重新引入过往政府已解散的便衣警察,还对睡在地铁车厢的无家可归者实施零容忍政策。 ↩

-

钉树是指将一块硬质材料(例如金属或陶瓷)锤入树中, 这一做法不会损坏树木,因为坚硬的物体会自然地留在树木中,树木能够适调整其生长模式以适应受影响区域。但当伐木工人试图砍伐这颗树时,锯片可能会因此折断或破碎。 ↩

-

scenes.noblogs.org是亚特兰大森林抗议者制作的网站,记录社群资料、行动日历、森林防守图、露营和示威指南、新闻进展等相关资料。 ↩

-

筑丘人(mound builders)是北美洲多个原住民族群的统称,因为人们会建造土丘用来进行宗教仪式、葬礼和居住,主要分布于五大湖区、俄亥俄河河谷和密西西比河流域。 ↩

-

红棍起义(Red Sticks revolt)指19世纪初抵抗来自欧洲的美国定居者的侵略与同化的运动,其高潮是1813 年的克里克战争。尽管当时正值1812美英战争,美国国家军队也曾直接镇压。红棍一词来源于克里克人的红漆战棍。 ↩

-

David Archambault是北达科他州立岩印第安人保护区的前部落主席(2013–2017),在处理达科他州输水管道抗议中发挥了关键作用。2017年,他加入 FirstNation HealthCare 担任首席咨询官。 ↩

-

2020 年 5 月 28 日,示威者点燃明尼阿波利斯警察局第三分局大楼,抗议因系统性歧视与警察暴力导致乔治·弗洛伊德死亡。 ↩